Con

la lengua,

la columna más conocida del Maestro Alexis Márquez, constituye una magnífica

colección de acercamientos al movimiento lento y perpetuo del idioma, a la diaria y a veces

imperceptible pero constante revolución que ocurre silenciosamente en el cuerpo

de esa maravilla que distingue al ser humano del resto de la escala zoológica.

Siempre que la leía recordaba

yo los consejos de un muy fraterno amigo suyo con quien también tuve el

privilegio y la honra de compartir espacios que fueron desde lo académico

universitario hasta aquellos en que fluyen espontáneamente y con mucha fuerza

los lazos de admiración y amistad. Me refiero al recordado profesor José Santos

Urriola, quien solía decirnos que el que se mete a redentor del lenguaje corre

el riesgo de ser recurrentemente crucificado por lectores o escuchas.

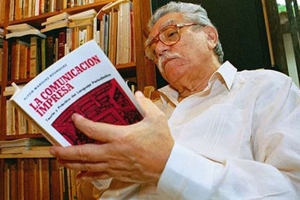

Gregorio Alexis Márquez

Rodríguez (1931-2015), el profesor de Psicología cuya voz firme, segura y

regañona escuché por primera vez siendo yo todavía un imberbe estudiante de

bachillerato del Liceo Andrés Bello (1968), se quedó para siempre en mi memoria

y en mi futura vida profesional, hasta tener yo la magnífica honra posterior de

compartir con él y con otros admirados docentes las discusiones de la Academia

Venezolana de la Lengua.

Fui testigo de las muchas

veces que, ante cualquier duda, por distintas vías, la gente acudía a consultarlo

como si se tratara de un médico del lenguaje. Y no les faltaba razón para pensar

que podían encontrar en él la respuesta adecuada y contundente ante sus

angustias verbales. Primero, porque no dejaba argumento sin conclusión.

Segundo, porque era indiscutible su facilidad

para regodearse por los diferentes

pasillos idiomáticos sin volverse ni pesado ni aburrido. Cada crónica suya constituía

una explicación clarísima, aderezada a veces con su respectivo basamento

documental en los más reconocidos autores,

diccionarios y gramáticas. Tercero, porque abunda en su legado

escritural la evidencia de que claridad, sencillez y densidad pueden

aglutinarse sin contradicciones dentro de un mismo y único discurso que en este

caso va dirigido a lectores de muy distintas categorías.

Tanta era su pegada

comunicacional que hasta supe alguna vez de cronistas celosos por la relación

simbiótica que se generó entre él y sus lectores, sus escuchas o sus

televidentes. Una demostración más del misterio afectivo y comunicativo que

puede surgir a partir de la columna de prensa, cuando esa escritura logra cumplir

con un cometido tan loable y complicado como es divulgar asuntos gramaticales

sin caer en abstracciones ni complicaciones técnicas.

Su labor docente se multiplicó

a través de las notas dominicales que cada cierto tiempo recogía en libros. Siempre

llamó mi atención que, ante la insistencia y el llamado recurrente que hacía a

sus alumnos, esparcidos dentro y fuera del país, hubiera personas que le

escribían indicando que habían sido discípulos suyos y nunca lo fueron. Por

ejemplo, el caso de una dama que en una ocasión le pidió consejo ante varios detalles

gramaticales y fonéticos, «recordándole»

que había sido su alumna en la Escuela de Filosofía de la UCV, donde—según nos

comentó sonreído— Márquez jamás dictó

clases. El misterio viene quizás por la parte afectiva que se genera entre el comunicador

eficaz y los destinatarios.

En tantos escenarios manifestaba

Alexis Márquez Rodríguez sus puntos de vista sobre el español que hablamos en

Venezuela, que ya parece que hubiera sido profesor de cualquier habitante del

país, aunque algunos no hayan coincidido con él en las aulas. Igualmente, todos

se sentían llamados a poder consultarle y las pruebas están en los distintos

tipos de emisarios que, por vía postal, telefónica, electrónica o

personal, acudían a solicitar ayuda en

asuntos propios del lenguaje. En todo caso, me parece un mérito muy bien ganado

para quien, siendo autor de más de quince libros fundamentales para la historia

de la cultura nacional, supo ser fiel y vertical en pensamiento y acción,

aparte de persistente. Segura paz tendrán sus restos, y más que grata

resultará la tertulia celestial al lado de sus grandes amigos Alejo Carpentier,

Oscar Sambrano Urdaneta y Manuel Bermúdez.

Publicado originalmente en www.contrapunto.com (17 de mayo de 2015)

Imagen de Alexis Márquez Rodríguez aportada por www.contrapunto.com